La decisión se tomó entre el Rey y Torcuato. Entrevista a Gregorio Morán por Antonio Yelo

Domingo 23 de febrero de 2014, por Caja de resonancia

Hay algunos datos incontrovertibles, dice Gregorio Morán en las páginas introductorias de su libro Adolfo Suárez. Historia de una ambición,

publicado por Planeta en 1979: "nació en Cebreros (Ávila) -continúa- un

día de septiembre de 1932. Otro día del mes de julio del 76 fue

designado pro le Rey para hacerse cargo del Gobierno. Entre estas fechas

está la verdad, pero como dijo alguien, el resto es opinable, porque la

verdad no es la misma dicha por Agamenón que por su porquero, y queda a

cada lector considerar a cuál de las dos se adscribe".

Con estas palabras presentaba un libro polémico y

sustancioso, al que le seguirían después trabajos de gran valor

periodístico e histórico, sobre Ortega y sobre el Partido Comunista de España.

En esta entrevista reciente, publicada por el el sitio electrónico Jot Down, www.jotdown.es,

Morán hace balance de las vicisitudes de aquél libro, y de la época que

con tanta intensidad y dramatismo vivieron él y los que lo acompañaban

como generación en un proceso tan equívoco y trascendental como el que

ha venido a denominarse como la transición española del 78.

Hay otra consigna de Morán de la que aquí quiere ER

dejar noticia, y que aparece en el prólogo a su libro sobre la historia

del Partido Comunista de España. Se trata de lo siguiente: si hay algún

secreto o consejo de vida que quisiera darle a sus hijas o hijos -dice-,

lo que les diría es que se preparen para el momento en que dejen de

creer.

En sintonía con ese temple estoico, reproducimos en El Revolucionario esta interesantísima entrevista.

Publicado por Antonio Yelo.

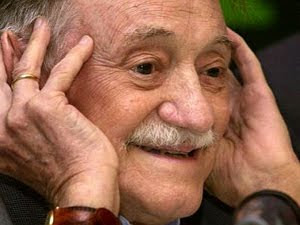

Leídos los libros de Gregorio Morán (Oviedo, 1947) no se

entiende por qué aún no ha sido aupado por los medios de comunicación

de nuestro país a la categoría de leyenda del periodismo de

investigación como sí se ha hecho en los Estados Unidos con Seymour H.

Hersh o Bob Woodward por poner solo dos ejemplos. Algo tan injusto e

incomprensible tiene dos ventajas. La primera que el protagonista de

esta entrevista sigue trabajando en lo que mejor sabe hacer, escribir

ensayo periodístico. Y la segunda que continúa siendo una persona

accesible que se caracteriza por la claridad con la que habla. Caiga

quien caiga, Gregorio Morán se mantiene fiel a sus principios y sigue

compartiendo con sus conciudadanos toda aquella verdad de la que tiene

conocimiento. Esa suerte tenemos.

Gregorio Morán escribe desde hace veinticinco años una

columna en La Vanguardia, «Sabatinas Intempestivas», ha trabajado

también en Diario 16, Opinión y La Gaceta del Norte, rotativa de la que

fue director. Tiene publicados varios libros sobre los temas más

polémicos de los últimos cuarenta años de la historia de España de los

que destacan las dos biografías sobre el primer presidente del

democracia: Adolfo Suárez: Historia de una ambición (Planeta, 1979) y

Adolfo Suárez: Ambición y destino (Debate, 2009). Se le sigue

considerando uno de los más fiables expertos en un tema siempre

controvertido: la Transición política española del franquismo a la

democracia.

Me gustaría comenzar recordándole

la dedicatoria de su biografía del primer presidente de gobierno de la

democracia, Suárez. Ambición y destino (Debate, 2009): «A mi generación

que empezó luchando contra la mentira que fue el franquismo y que luego

acabó aceptando todas las demás». ¿Realmente toda su generación luchó

contra el franquismo?

Se trata de un recurso retórico. De otro modo tendría

que utilizar «yo y mis amigos» u otra expresión del estilo. ¿Toda mi

generación luchó contra el franquismo? Pues no. Hubo una parte —no la

más importante— que sí lo hizo, pero no la mayoría. Ahora se ha

inventado una forma perfecta de meternos a todos que es aquello de la

«oposición silenciosa». Me parece una fórmula preciosa para engañarnos a

nosotros mismos. Mi abuela se murió sin saber que había pertenecido a

la «oposición silenciosa» porque nunca había dicho absolutamente nada,

¿me entiende? Esto lo inventó un profesor cuyo comportamiento político y

el de su familia fue el de una muy silenciosa oposición. Pero se puede

decir que en la generación de los sesenta y los setenta era ya insólito

encontrarte a alguien que fuera franquista. A partir del 68 o 69 ya no

recuerdo que se dijera que «fulano es un franquista». Hablo del entorno

generacional. Sí había algo significativo —aunque ahora se niegan a

reconocerlo—. Sí había mucho Opus. Opus «opositor», que te vendía como

una maravilla a Gonzalo Fernández de la Mora y al resto de los

pensadores (o supuestos pensadores) del Opus. Luego todos esos que te

querían convencer pasaron al PCE. Tengo, por ejemplo, un amigo, que tuvo

importancia durante un tiempo en la política asturiana e incluso en

Madrid, al que hace poco recordé que en aquellos tiempos, paseando por

un parque en Oviedo, me dijo que estaba en la obra (el Opus) y que había

que leer a Fernández de la Mora. Me lo negó. «¿Yo?, imposible», me

dijo.

Conociendo lo que fue Suárez antes

de llegar a presidente del gobierno: su poca formación, su falta de

cultura, su incapacidad para aprobar unas oposiciones… ¿Por qué se le

eligió para ser el primer presidente de la democracia?

Bueno, ahora resulta que Suárez tiene muchos padrinos.

Además al estar mudo, sordo y ciego —podríamos decirlo así— tiene

muchísimos más. Suárez es un sucesivo descubrimiento para cosas

diferentes: Franco lo descubre como gobernador civil, otro lo descubre

para dirigir la televisión, otro como secretario general de algo… Para

la Transición el hombre que lo descubre —no hay discusión posible— es

Torcuato Fernández Miranda. Lo que ocurre es que ya nadie se acuerda de

este señor. El otro día me invitaron a la universidad Pompeu Fabra a

hablar de la Transición y los chicos, nacidos en el 93, no tenían ni

idea de quién fue Torcuato Fernández Miranda. Por eso la única figura

que queda es la del Rey. El Rey como supuesto descubridor de Suárez.

Además con esta última galería de pelotas… ¿Cómo se llama el que le hizo

el famoso discurso a Suárez?

Fernando Ónega.

Fernandito, si. Conozco demasiado a Fernando Ónega como

para leerme su libro, su última mentira [se refiere a Puedo prometer y

prometo; Plaza & Janés, 2013, NdR]. No es que le hiciera ese

discurso a Suárez, le hizo todos los discursos. Por orden siempre de

Torcuato Fernández Miranda. Del mismo modo que hacía todos los

editoriales del diario Arriba, de la Falange. Siempre por orden de don

Torcuato. Y si fue cesado para realizar esa tarea, se debió a que un día

se le ocurrió a Ónega publicar un editorial sin consultar con él. Es

decir: era simplemente un plumilla. Un plumilla brillante, aunque

también es verdad que no tenía mucha competencia. Bueno, sí, alguien

había: en Arriba también publicaba Pedrito Rodríguez, otro gallego.

Ahora nadie se acuerda de nombres como ese, pero en su día fue

importante. No me imagino las boberías que ahora puede estar diciendo

Fernando Ónega.

¿Y lo que Suárez hizo por el

entonces príncipe Juan Carlos cuando era director de TVE, o cuando era

gobernador de Segovia? ¿Y lo bien que gestionó Adolfo Suárez lo de la

huelga de Vitoria o lo de la tragedia de Los Ángeles de San Rafael?

¿Todos aquellos servicios no influyeron en la decisión del Rey en favor

de Adolfo Suárez?

Para el Rey aquello no fue significativo porque eran

cosas que las hacían también otros. Quizá no tenían el talento que tenía

Adolfo, porque Suárez era un seductor de serpientes. Ahora, que al Rey

le llamaba la atención la predisposición de Suárez al servicio —para

entendernos—, eso es obvio. En definitiva: el Rey sí sabía quién era

Suárez.

Se ha dicho repetidas veces que el

Rey y Torcuato no eligieron a Areilza o a Fraga, que en principio, y

analizando los candidatos de forma objetiva, estaban más cualificados,

porque no hubieran sido tan manipulables como Suárez. ¿Es eso cierto?

La decisión se tomó entre el Rey y Torcuato. El Rey no

se distingue —y lo ha demostrado a lo largo de su carrera— por un

talento político notable. En una sociedad normal —esto hay que decirlo

así de claro— hubiera sido ya derrocado. Por todo tipo de motivos:

irregularidades económicas, irregularidades personales, colaboración en

el 23-F, etc, etc… Es decir que en su cartilla de servicios el Rey no

puede presumir de sus méritos, no. Sus méritos son absolutamente para

echarlo. Claramente. Por eso necesitó primero una sociedad española muy

transigente y de alguien que le ayudara a orientarse en la política,

algo de lo cual no tenía ni zorra idea. Y ese hombre era Torcuato

Fernández Miranda, un profesional de la política al que conocí mucho, y

en el que todos tienen un interés especial en eliminar de la película.

Ónega por razones obvias, porque las servidumbres que le hizo no le

gusta recordarlas. Y el resto porque los engañó. Torcuato los fue

engañando a todos prometiéndoles a cada uno aquello que querían.

En su libro he leído que uno de los «utilizados» por Fernández Miranda fue José María de Areilza.

La forma en que engañó a Areilza fue magistral.

Magistral e inédita en los estilos políticos que se manejaban entonces

en España. Torcuato era un tipo con talento para el juego político. Se

defendía muy bien a pequeña escala pero siempre con una visión

estratégica. Veía más allá del corto y medio plazo.

¿Podríamos decir que Torcuato Fernández Miranda tenía un estilo británico de hacer política?

Sí, pero con un tono italiano, un tono andreottiano. Fue

un hombre —también como Andreotti— que nunca tuvo ninguna preocupación

económica. Me refiero a preocupación por quedarse con dinero. Al punto

que me consta que al final de su vida tuvo que pedir ayuda al Rey porque

no le llegaba el sueldo. Esa ayuda la consiguió de un forma un tanto

rarita pero… la verdad es que no le llegaba.

Usted habló con Fernández Miranda y

verificó con él los contenidos de su primera biografía de Adolfo Suárez

que fue publicada en 1979.

En la primera biografía de Suárez que escribí no cito

tanto a Torcuato. En la segunda la situación había cambiado. La primera y

la segunda tienen poco que ver. En la primera, Adolfo Suárez aún era

presidente del Gobierno, acababa de ganar las elecciones de Marzo del 79

y era el intocable. Cuando hago la segunda (2009) es a partir de la

foto inefable con el Rey (aquella en la que salen los dos de espaldas y

el Rey le pasa un brazo por el hombro a Suárez) que es con lo que

empiezo mi relato en ese libro. Las reacciones al primer libro fueron

brutales. Mucho más brutales desde la izquierda que desde la derecha, lo

cual es sorprendente. Santiago Carrillo llegó a decir que era

«pornografía política». Entonces Carrillo estaba intentando formar la

gran coalición para, de ese modo, entrar en el gobierno; el PSOE estaba

muy radicalizado… Adolfo Suárez, sin embargo, reconoció años después que

la biografía más objetiva que se había hecho de él en aquellos años era

la mía. Porque luego, claro, cuando empezó su decadencia política, lo

pusieron a parir.

Hay dos libros porque hay dos etapas. El hombre sigue

siendo el mismo, lo que cambia son los entornos. Hay personas que me

dieron información para la elaboración del primer libro a los que

entonces no podía citar. Algunos de ellos, treinta años después, en el

segundo libro, sí los pude citar con nombre y apellidos.

Una de sus aportaciones a la

historia reciente de España es la descripción que hace usted en la

biografía de Suárez de la votación —entonces secreta— que el Consejo del

Reino hizo el 3 de julio de 1976 para elegir la terna que debía ser

presentada al Rey para la elección de presidente del Gobierno.

Se ha dicho que fue Torcuato quien me facilitó esa información y no es cierto.

¿No va a desvelar, perdone que le interrumpa, cuál fue su fuente? Ya han pasado treinta y cuatro años.

No, nunca. Porque se quedaría todo el mundo tan

sorprendido que parecería una charada. Y el tío —la fuente— se moriría

del susto.

Perdone la interrupción. Por favor, continúe con el relato de su entrevista con Torcuato Fernández Miranda.

Sí, se lo voy a contar porque periodísticamente es muy

bonito. Yo entonces era joven, audaz y temerario. Más que ahora, claro.

En el proceso de comprobación de los datos que había obtenido, a todo el

mundo —los que intervenían en mi libro— le decía lo mismo: «usted va a

leer la parte que le corresponde antes de que se publique». Con lo que

todos encantados. Y yo cumplí estrictamente lo prometido. Pero, como

diría el propio Torcuato Fernández Miranda, era una trampa saducea.

Porque yo les decía que lo iban a leer, no que lo iban a poder corregir.

Ellos pensaban que iban a tener la capacidad de hacer lo que se hacía

en el franquismo —y hoy aún más—, eso de «lo he leído, pero esto no me

gusta y me lo tiene que cambiar y aquello quítemelo que no puede salir».

No, no, yo les respondía que si hubiera errores los quitaría, pero eso

no significaba que ellos pudieran corregir.

Con Torcuato fue terrible, fue terrible. La escena con

Torcuato fue una de las más hermosas, periodísticamente hablando, de mi

vida. Él estaba en su chalet de Somió, en Gijón. Estamos en verano del

79. Entonces Torcuato seguía siendo Torcuato. Tenía mucho poder. Además

todo el mundo sabía que yo estaba escribiendo aquel libro. Había mucha

tensión. Me presionaban para que enseñara el libro. Pero tenía claro que

si lo enseñaba antes de que se publicase, se acababa el libro. Lara (el

dueño de Planeta, editorial que publicó el libro), a mí me constaba, lo

había dejado leer a algunas personas, pero todos disimulaban como si no

lo hubieran hecho. Lara no quería meterse en más líos de los

necesarios, por eso no permitió que circulase mucho el manuscrito antes

de la edición. No quería verse comprometido a quitar una parte.

Voy a ver a Torcuato a Gijón, me acuerdo como si fuera

ahora. Yo entonces estaba pasando una muy mala racha económica y la

gente lo sabía. Las ofertas eran suculentas. Hubo un momento en que me

decían que podía ganar más dinero vendiendo el libro que publicándolo.

Jaime Campmany, en un artículo de

ABC de 28 de octubre de 1979 titulado «El parto de los montes», cuenta

que se había leído el libro en una noche gracias al interés que el

ministro Pérez Llorca tenía en que no se publicase. Y habla de ofertas

de millones y muchas presiones.

Ofrecieron de todo. Le sigo contando mi visita a

Torcuato. Entonces mis padres vivían en Oviedo, me fui a su casa y al

día siguiente cogí el autobús y me planté en Somió, cerca de Gijón. Me

había citado a las cuatro. Hay una cosa curiosa sobre Torcuato: lo vi

tropecientas veces; pues nunca me ofreció ni un café. Es una cosa muy

significativa. Yo era como del servicio. Era para él —así me veía— como

lo fue Ónega en la época del diario Arriba. Nunca olvidaré las forma en

que me recibió. Él, a veces, se refería a sí mismo en tercera persona,

lo cual me llamó siempre mucho la atención. Decía: «entonces Torcuato

Fernández Miranda dijo…» Era una cosa fascinante.

[En este momento Gregorio Morán interpreta delante del

entrevistador su escena con Torcuato Fernández Miranda, como si de una

obra de teatro se tratara, haciendo las dos voces].

—Torcuato: ¿Ya ha terminado el libro?

— Gregorio: Sí.

— Torcuato: Ah, muy bien, muy bien. ¿Y cuándo piensa usted sacarlo?

— Gregorio: Pues pienso sacarlo ahora en otoño.

— Torcuato: Muy bien, muy bien. ¿Y cuál es la parte que le interesa a Torcuato?

— Gregorio: Le he traído la parte que le había

prometido: lo que tiene que ver con el Consejo Nacional del Movimiento,

con el Consejo del Reino, las votaciones…

— Torcuato: Pues déjemelo y hablamos, no sé… Llámeme la próxima semana.

— Gregorio: No, no, está usted equivocado. Yo se lo traigo para que lo lea y luego me lo llevo.

Me miró con aquella mirada que tenía él y me responde con cara de pocos amigos:

— Torcuato: ¿Quiere usted decir que me voy a tener que leer esto delante de usted? Pero ¿no se fía usted de mí?

— Gregorio: Yo me fio de usted, pero el libro no se separa de mí.

Usted, entonces, sabía que tenía algo muy valioso, ¿verdad?

Sabía que tenía dinamita. Entonces se puso a leer —con

una mala leche de la hostia— y yo allí enfrente, sin un mísero café. Y

llega a la parte de las votaciones en el Consejo del Reino para lo de la

terna y de muy mala hostia me pregunta:

—Torcuato: ¿Quien le ha dado a usted esto?

—Gregorio: Mire, yo se lo he traído para que lo lea,

pero igual que a los otros no les he contado qué datos me ha dado,

tampoco puedo decirle a usted quién ha sido el que me ha contado esto.

— Torcuato: De la lectura de este texto se desprende que yo hice trampa, porque aquí hay un voto que entra y sale.

Entonces le hice un gesto como diciendo: eso es problema

suyo, no mío. Yo, desde luego, no estaba en aquella reunión del Consejo

del Reino.

O sea, que él se da cuenta de que

el texto refleja claramente el truco en la votación con el objetivo de

favorecer a Suárez. Pero no lo reconoce ¿es así?

En público no, pero delante de mí sí. Yo, entonces le

pregunto: «vamos a ver: ¿esto es falso o es cierto?» y él dice: «quién

se lo ha dado». En ese momento comenzamos una conversación absolutamente

surrealista en la que yo reitero mi pregunta «¿es cierto o es falso?», y

él repite: «¿quién se lo ha dado?» y así estamos un rato. Yo le

argumentaba que si él afirmaba que era falso tenía que quitarlo, pero si

era cierto lo pensaba dejar en el libro. Y él: «¿Quién se lo ha dado?».

Pero él no lo niega en ningún momento.

No lo niega, no. No lo niega porque además era

innegable. Yo tenía el manuscrito. Alguien de allí sacó los papeles. Él

no lo niega, además, porque técnicamente la operación, la maniobra, era

como un elogio para él en el sentido de lo bien que lo había hecho.

Porque era una operación andreottiana, era una maravilla de operación.

Ojo, una inteligentísima operación teniendo en cuenta que el resto de

los presentes en aquella reunión era un personal del todo deleznable.

Porque listos allí había dos o tres y eran en total, creo recordar,

dieciséis consejeros. Los engañó a todos, los embaucó.

¿Realmente los engaña o los

miembros del Consejo del Reino saben de antemano que tienen que incluir a

Suárez en sus votos conscientes del poder de Fernández Miranda y de que

el Rey estaba detrás? Torcuato —según se puede leer en su libro— había

utilizado previamente a Miguel Primo de Rivera para convencer a su

suegro, un Oriol y miembro importante del Consejo del Reino, de la

necesidad de incluir a un político joven en la terna.

No. Porque tal y como lo había organizado Torcuato se

vienen a dar cuenta de la jugada solo en la tercera votación. Hay uno de

los miembros del Consejo que manifiesta extrañado que el nombre de

Suárez sale continuamente en las votaciones. Pero no es hasta la tercera

votación. Es entonces cuando se mosquean, cuando se comienzan a dar

cuenta de que los están llevando al huerto. Porque además se van

eliminando los nombre fundamentales. La trampa la hace Torcuato y en

esencia es sencillísima: Torcuato tiene que conseguir que al menos uno

de los quince miembros del Consejo no incluya en su terna a Federico

Silva Muñoz, que era el más cualificado de entre los treinta y dos

candidatos iniciales. Ahí es donde aparece la trampa. Porque, claro,

¿cómo iban a nombrar a Suárez si había unanimidad acerca de otro nombre?

Tiene que romper esa unanimidad. Y eso es lo que más trabajo le cuesta.

Organiza un cambalache que le sale perfecto. Por eso todos los miembros

del consejo del Reino le odiarán de por vida. Porque los ha engañado.

Pero a mí aquella escena con Torcuato Fernández Miranda

en su chalet no se me olvidará en la vida. Lo recuerdo mirándome como si

estuviera pensando: «pero, y este hijo de puta, este pringado que

además es de Oviedo…» Y yo le hago luego aquella crueldad asturiana que

hoy la volvería a hacer. Aquello le ofendió terriblemente. Habíamos

estado juntos sin salir de aquella habitación más de cuatro horas.

Terminamos pasadas las ocho de la tarde. Entonces me dijo: «Bueno, ya

estará contento. Este no es el libro que yo hubiera querido». Yo le

respondí que claro, que era yo quien lo había escrito. Porque él pensó

que yo iba a hacer de Ónega. Entonces yo le dije que tendría que

llamarme un taxi. Aquello fue demoledor. «¿Cómo dice?», me preguntó.

Pero es que yo no tenía otra forma de salir de allí, de Somió, en el

culo del mundo. Eso de que yo, el pringado, después de hacerle aquello,

le pidiera un taxi a él , el jefe de la banda… Se me quedó mirando de

aquella manera y pocos segundos después le dijo a su mujer que pidiera

un taxi. Se marchó entonces sin despedirse de mí.

En la mayoría de los libros sobre

Adolfo Suárez se le describe como un hombre muy simpático, con mucho

encanto. ¿Usted lo conoció personalmente?

Sí. La verdad es que era un hombre fascinante. En ese

aspecto de las relaciones personales tenía mucho talento. Era un gran

político en lo referente al regate en corto. En aquellos años se corrió

la voz de que era un gran hombre. Cuando me entrevisté con él, me dijo

que no había leído un libro completo en su vida y que, por ejemplo,

sobre literatura no podía discutir con nadie porque no sabía. Era un

hombre demasiado normal.

Entonces, ¿cómo consiguió meterse

en el bolsillo a Santiago Carrillo? En una entrevista que es de 2006

pero Público reprodujo en 2012, poco después de la muerte de Carrillo,

este dijo: «Suárez vivió y actuó como lo que era, porque Suárez era hijo

de los vencidos, no de los vencedores».

Porque eran iguales. Carrillo tenía una cultura mínima.

Menos que mínima, diríamos ahora. A Carrillo le gustaban las películas

de Luis de Funes, con eso se lo digo todo. Pero la distancia lo presenta

de otro modo. Cuando escribió aquello de Eurocomunismo y Estado la

gente decía que era un gran libro, de mucha altura ideológica. Y yo,

cuando lo leí, me quedé turulato. Era una parida, una gran tontería. La

mejor anécdota sobre los políticos de la Transición y la cultura es

aquella en la que están cenando varios de ellos en el Palacio de la

Generalitat invitados por Josep Tarradellas, el President. Entre los

comensales se encuentra Antonio de Senillosa, un político ahora olvidado

pero que tuvo mucho peso en aquella época. En aquel momento Adolfo

Suárez era presidente del gobierno y en la cena se habla de la situación

de España. Entonces Senillosa, que era un hombre muy arrogante, dice,

dirigiéndose a Tarradellas: «Pero President, si tenemos un presidente de

España que no ha leído un libro nunca». Tarradellas le respondió: «Y

esa suerte tenemos, porque imagínese si además lee».

En el último libro publicado sobre

Adolfo Suárez —Puedo prometer y prometo, de Fernando Ónega (Debate,

2013)—, en su página ciento veintiocho, después de describir lo bien que

se entendieron finalmente Adolfo Suárez y Josep Tarradellas (entonces

presidente de la Generalitat en el exilio), su autor, refiriéndose a la

situación actual en Cataluña, opina: «nunca entenderé por qué se ha roto

aquel entendimiento. Tiendo a pensar que en algún momento España y

Cataluña perdieron aquellos hombres de Estado». ¿Es, a su modo de

entender, real esa diferencia entre los políticos de la Transición y los

actuales?

Ese tema me tiene ya harto. Ahora parece que los padres

de la Transición fueron unos políticos acojonantes. Mire usted: los

padres de la Transición eran absolutamente impresentables. Lo que pasa

es que la cosa salió bien. Le pongo un ejemplo: Miguel Roca Junyent.

Este señor consiguió arruinar prácticamente a todo el mundo que se

implicó en la campaña política más derrochadora de la historia de

España, que fue la de la Operación Reformista. Y todo para no conseguir

salir elegido ni él. Solo sacaron un diputado en todo el país.

Cuando en 1976 Adolfo Suárez, que

aún no era presidente del Gobierno, defiende ante las Cortes franquistas

el Proyecto de Asociación política, pronuncia un gran discurso. En tu

libro destacas un trozo que tiene mucho significado: «Pensar, a la

altura de 1976, que la eficacia transformadora del sistema no ha sido

capaz de fundar sólidas bases para acceder a las libertades públicas es,

señorías, tanto como menospreciar la gigantesca obra de ese español

irrepetible al que siempre deberemos homenajes de gratitud y que se

llamaba Francisco Franco». ¿Qué opinión le merece ese fragmento?

Ese es un texto de Fernando Ónega dictado palabra a

palabra por Torcuato Fernández Miranda. El texto es genial, fruto de la

privilegiada mente de Torcuato. Adolfo Suárez, hasta que se celebra el

referéndum sobre la ley para la reforma política de diciembre de 1976,

no es más que una marioneta inteligente en manos de Torcuato. La ruptura

se produce en enero. Cuando gana la consulta popular Adolfo Suárez

decide: «ahora me toca a mí». Ya ha aprendido. Ha, por así decir,

terminado el máster. Entonces es cuando se celebra en el palacio de la

Zarzuela aquella comida del Rey, Suárez y Fernández Miranda en la que

este último nota que está perdiendo pie.

Usted cuenta en su biografía de

Suárez que después de esa comida, a la que había asistido también la

Reina y las esposas de los dos políticos, y acompañados de la hermana

del Rey, doña Margarita, y su esposo, que se incorporaron a los postres,

pasaron a otra sala a ver una película. Entonces, cuando se acababan de

apagar las luces —según su relato—, se oyó la voz de Suárez que decía:

«¿Pero cómo no voy a estar agradecido a Torcuato? Sería entonces un

malnacido».

Torcuato Fernández Miranda se indignó cuando leyó ese

relato aquel día que lo visité en su chalet de Somió. «¿Quién le dijo

esto?», me suelta. Y yo le pregunto: «¿Es mentira?». Y él: «No, no, pero

es que yo ni me acordaba de la película. ¿Quién se lo contó?».

Claro, pero ocurre que en aquella sala solo había ocho personas. Los cuatro matrimonios.

Bueno, y el cámara que proyecta la película.

[Gregorio Morán se ríe satisfecho por el hecho de

mantener sus fuentes en secreto, después de más de treinta y cinco años,

y saber que muchos, entre ellos el entrevistador, quisieran

conocerlas].

¿Qué significó para Adolfo el general Andrés Casinello en aquellos primeros años de la Transición?

Casinello había estado en los servicios secretos del

almirante Carrero Blanco y luego a las órdenes de Arias Navarro. Andrés

Casinello fue una figura importante de la Transición.

Se ha escrito que Andrés Casinello,

en 1974, cuando estaba en los servicios secretos de Franco, facilitó

los pasaportes a los socialistas —entre ellos a un joven llamado Felipe

González— para acudir al congreso de Suresnes (Francia). Y que influyó

sobre ellos para que tuvieran una actitud pacífica y negociadora durante

la Transición.

Eso no me lo creo. Los servicios secretos de Franco

tenían dos obsesiones: el PCE y Gil Robles. Cualquier conexión

democristiana era más peligrosa —para los servicios secretos— que los

socialistas. Al PSOE no le hacían ni puto caso. Es alucinante cómo se

cuenta, pasados unos años, la historia. Mire, le voy a poner un ejemplo.

Hace unos años conocí a unos chicos que iban contando que su padre, que

tenía mi edad, era el encargado durante el franquismo de pasar por el

puerto de Pajares, entre Asturias y León, a Felipe González. Yo me quedé

de piedra. Según estos muchachos su padre facilitaba —como si hubiera

en el puerto de Pajares una frontera muy vigilada por los cuerpos de

seguridad— las visitas a los mineros asturianos de González cuando venía

de Madrid. Yo he pasado por Pajares miles de veces y nunca ha habido

allí ni una pareja de la Guardia Civil. Además, si la hubiera habido, no

habrían conocido a Felipe. Pues ahora la gente va y se inventa la

clandestinidad donde no la hubo. Yo asistí como periodista al XXVII

Congreso del PSOE que se celebró en Madrid en diciembre de 1976. El

partido aún no era legal. Pero ellos celebraron tranquilamente su

congreso en un hotel madrileño. Allí vi a Olof Palme, a Willy Brandt a

Altamirano, el chileno… Y la policía no entró a detener a nadie.

¿Es verdad que Andrés Casinello pasaba información sobre Arias Navarro a Suárez?

Se la pasaba a Torcuato que era el analista, el que

sabía manejar los tiempos de la defenestración de Arias Navarro. El

viaje del Rey a EE. UU. lo organiza Torcuato.

¿El Rey no participaba en toda aquella estrategia para quitarse de en medio a Arias Navarro?

El Rey no tenía talento para todo aquello. El Rey tiene

un talento borbónico, es decir: muy limitado. Lo ha demostrado

reiteradamente, no es una calumnia. Además de que históricamente no hubo

ningún Borbón con talento. Se les dieron bien —porque eran reyes— las

mujeres, la caza, etc… El dinero incluso. Pero para la política nunca

tuvieron mucho talento.

He leído en varios libros sobre Suárez la expresión «si Graullera hablara».

José Luis Graullera se llevó muchos secretos a la tumba.

Era el hombre de los secretos. En aquellos años la impunidad era mayor.

Si alguien hubiera insinuado entonces que Graullera tenía que pasar por

los tribunales, seguro que Adolfo hubiera dicho: pero bueno, y para qué

están los tribunales. Acto seguido habría encargado a Pérez Llorca, «el

zorro plateado», que se encargara del asunto.

José Luis Graullera se vio implicado en el juicio contra Mario Conde.

Lo que hundió a Conde fue su intención de echar un pulso

al Estado. En la escalada de ambición de este tipo de personaje hay un

momento que pierden la noción de los espacios. Y el Estado es una

mierda, sí, pero como enemigo es implacable.

Hay una famosa carta que usted

reproduce íntegra y en castellano en su biografía de Suárez de 2009. Me

refiero a la que presuntamente envió el Rey al Sha de Persia pidiendo

diez millones de dólares para la UCD, el nuevo partido de Adolfo Suárez.

Esta carta aparece citada también en Los que le llamábamos Adolfo, el

libro del periodista Luis Herrero (La esfera de los libros, 2007). ¿Se

financió de este modo la creación de UCD?

Según Suárez en su partido no entró ni un duro

proveniente de esa fuente. Tuve que comprar el libro —The Sha and I de

Asadollah Alam, un antiguo ministro de Reza Pahlevi— en el que aparece

esa carta. lo compré en EE. UU. Y gracias a mi mujer, que traduce del

inglés, realicé la transcripción en castellano.

Pero hay diferentes versiones sobre

las fuentes de financiación de la UCD. Se habla de Irán, de Arabia

Saudí, de los bancos españoles, de la CIA….

Hay un nombre importante en este asunto, el de Prado y

Colón de Carvajal, el amigo del Rey. Este señor, que era un personaje

absolutamente increíble, es otro que se ha llevado muchos secretos a la

tumba. En mi libro cuento que se aprovecha de que Suárez no habla inglés

para confundirlo con los millones y los miles.

Es muy importante, hablando de la financiación, el

dinero que se pone para liquidar a Suárez. Llega un momento en que la

CEOE, y a su cabeza Ferrer Salat, piensa que Adolfo Suárez es un

peligroso izquierdista, que es capaz de pactar con el PSOE, o peor, con

el PCE. Recuerdo haber hablado de este tema con Ferrer Salat en el 79,

cuando preparaba el primer libro sobre Suárez. Entonces estaban muy

amedrentados porque Adolfo Suárez había ganado las elecciones. Ahí se

monta la conspiración para acabar con Suárez desde dentro del partido.

Comenzaron a decir que los iba a llevar a la ruina. Curiosamente se

decían entonces de Suárez cosas parecidas a las que hoy se dicen de

Mariano Rajoy. Pero con la diferencia de que Rajoy tiene mayoría

absoluta y es gallego —que eso es importante— y no les hace ni puto

caso.

Entonces Suárez no dimite, sino que lo hacen dimitir. ¿Es así?

Absolutamente. Entre la derecha, el ejército y el Rey, se lo cargan.

La historia de que los generales le ponen a Suárez las pistolas encima de la mesa ¿es verdad o una leyenda?

Es verdad, pero no literalmente. No hay pistolas. No es

exactamente así. Eso de las pistolas forma parte del guión tipo

Hollywood de la Transición. Se celebra una comida en el Palacio de la

Zarzuela. Adolfo Suárez no sabe que se va a celebrar. El Rey lo invita a

última hora y se encuentra allí con la cúpula militar. Suárez se

mosquea mucho. En un momento dado el Rey se levanta y dice: voy un

momento al lavabo. Y los deja solos. A los militares y a Suárez.

Entonces los militares le dicen que no están dispuestos a consentir que

la cosa continúe así. En ese momento sí hay alguno que hace metáforas

con la palabra pistola. Pero no llegan a sacarlas, no era necesario.

Hubiera sido algo absurdo. Hay que decir —haciendo un inciso— que Suárez

tiene tropecientos defectos, pero hay que reconocerle algo que demostró

siempre: una valentía inigualable. Muy superior a la de esos mando

militares. Si es algo referente a la inteligencia o al talento, se le

puede cuestionar. Pero la cuestión testicular la tenía muy bien

colocada. Cuando el Rey volvió, el almuerzo continuó. Pero Suárez tenía

ya bastante claro que había llegado a un punto de no retorno.

¿Eran conscientes el Rey y Torcuato

Fernández Miranda de que tenían poco tiempo para llevar a cabo la

Transición? Lo digo porque si se analiza una cronología de aquel periodo

todo transcurre con mucha rapidez.

La Transición empieza con la muerte de Franco, en

noviembre del 75, y termina con la victoria en la elecciones generales

del PSOE de octubre del 82. Es verdad que, sobre todo en su primera

parte, la Transición va bastante rápido. Había que contentar a los

diferentes sectores, principalmente a la izquierda. Una de las cosas más

curiosas que ocurren entonces es lo que podíamos calificar de los

engañadores engañados. Es decir: Adolfo Suárez y la derecha pensaban que

el poder de la izquierda era acojonante. Carrillo tiene el talento de

convencer a Suárez de que él puede poner en la calle a miles y miles de

activistas. También le ofrece —en aquella primera reunión clandestina—

que a partir de la legalización, el PCE será capaz de frenar cualquier

movimiento desestabilizador. Pero, le dice, siempre que ocurra algo

tendrás que avisarme a mí. Fíjese qué astucia la de Carrillo. De ese

modo se convierte en un interlocutor privilegiado. Suárez terminará

dándose cuenta de que a la postre dicho intermediario no le sirve para

nada. Porque Carrillo controlaba poca cosa. Y sobre todo después de las

elecciones generales de junio del 77, en las que el PCE pasa a ser un

partido más (veinte diputados y un nueve por ciento de votos). Entonces

todo cambia.

¿En qué consistió el llamado «El

pacto de los editores», ese acuerdo para no publicar informaciones que

podían comprometer o perjudicar al Rey y a la monarquía que tuvo

vigencia durante la Transición? ¿Continúa en vigor ese pacto?

Yo no creo que, como parece indicar la expresión, los

editores de los medios de comunicación más importantes de la época se

reunieran y acordaran nada. Sencillamente se produciría en algunos casos

una llamada de Zarzuela para decir a un editor (o dueño de medio de

comunicación) lo que tenía que hacer en un momento determinado. Era

obvio que el Rey era una figura intocable. Por lo tanto no se podían

sacar informaciones sobre él. En una medida semejante a lo que ocurre

ahora. Es decir: que si hay un reportaje en el que el Rey aparece en una

situación no decorosa o comprometida, llamaran desde Zarzuela a un

millonario para que simplemente compre esas fotos. Así se arreglan las

cosas.

Hablemos del papel de la prensa y

el resto de medios durante la Transición. ¿Hasta qué punto cumplió con

su función de control al poder?

Visto desde la perspectiva de hoy, diciembre de 2013, la

prensa de la Transición era lo más audaz y temerario que uno se puede

imaginar. Porque ahora ya no se puede decir absolutamente nada. En la

Transición hay varios periodos. El anterior a las elecciones de junio

del 77 es un periodo interesante. No porque se pudiera decir de todo,

sino porque todo era muy raro. Por ejemplo: a mí me detienen por aquel

asunto del comisario Conesa. Y la detención ocurre en la misma redacción

del periódico, Diario 16. Nunca tuve del todo claro por qué me habían

detenido. Luego supe que el general Milans del Bosch estaba detrás. Me

llevaron a la calle del Reloj número cinco, donde había entonces un

famoso sitio de torturas. Pero no ocurrió nada. Había un policía que me

hizo los papeles y allí me quedé. Luego, delante del juez, pregunté que

por qué había tenido que pasar allí la noche. «Mire, yo no lo sé —me

dijo el militar togado— yo lo único que le puedo decir es que mi general

Milans del Bosch me dijo: “quiero a ese chaval (que no debió decir

chaval sino ‘ese hijo de la gran puta’) aquí mañana a las nueve”». A las

nueve del día siguiente firmé y me marché.

En la página web de la Fundación

March se puede consultar el Archivo Linz de la Transición española. En

ese archivo se guarda la noticia que el diario El Alcázar publicó el 21

de mayo de 1977 sobre su detención. Le leo, por lo curioso que hoy

resulta, el final de la noticia: «El tribunal que entiende el caso

planteado abrió proceso contra Gregorio Morán el pasado 10 de mayo que

se encuentra en estos momentos en libertad condicional, tras haber

pagado una fianza de doscientas mil pesetas. El señor Conesa pide una

indemnización de veinte millones de pesetas, pues estima que la

publicación le ha perjudicado una operación que mantenía con la

editorial Planeta». Parece que con su reportaje en Diario 16 fastidió el

negocio de este señor para publicar algo en Planeta.

Sí, claro, seguro que tenía ya hablado con la editorial

la publicación de un libro. Puede que para contar la liberación de los

generales secuestrados por el GRAPO, el grupo terrorista. No lo sé. El

periodismo durante la Transición no se puede afirmar de forma categórica

que fuera más libre. Sí que fue más caótico. Había más posibilidades.

Por ejemplo me acuerdo de lo que entonces era ser fotógrafo de prensa.

Entonces había una cantera magnífica de fotógrafos. Es verdad que luego

la trayectoria que han seguido algunos de esos fotógrafos fue curiosa.

Por ejemplo yo me acuerdo de que el fotógrafo más audaz —no el mejor

técnicamente, pero sí el más valiente— era Alfonso Rojo. Entonces

Alfonso era mi fotógrafo y además era el representante de la CNT. Vete a

recordárselo ahora. Y nos metimos en unos líos tremendos. Porque

entonces investigaba yo las tramas ultraderechistas y ese es un tema

delicado.

¿Eran los GRAPO un grupo terrorista

organizado por la ultraderecha? Se argumenta esta posibilidad en El

zorro Rojo (una biografía de Santiago Carrillo recientemente publicada

por Paul Preston). Dice Preston (Página 298) que tres ministros

(Gutiérrez Mellado, Martín Villa y De la Mata Gorostizaga) estaban

convencidos de ello. Los secuestros de Antonio María de Oriol y Urquijo y

de Emilio Villaescusa, que fueron reivindicados por el GRAPO, serían

junto con los asesinatos de los abogados laboralistas del despacho de la

calle Atocha, y siempre según esa teoría, esfuerzos de la ultraderecha

para desbaratar la Transición.

Hombre, después de lo de Pio Moa… El que redactaba los

comunicados del GRAPO era el hoy escritor Pio Moa. Hay historias

paralelas muy interesantes. ¿Sabía usted que los archivos del Movimiento

Nacional se quemaron? Pues esta es una de esas cosas interesantes que

poca gente sabe. Martín Villa ordenó en 1977 que se prendiera fuego a

todos aquellos papeles. Con lo que, por ejemplo, toda la información

sobre confidentes e infiltrados se la llevaron las llamas. En Barcelona

se conoce la fábrica en la que se quemó todo. Eran mucho kilos de papel.

Yo he trabajado (investigado) en los archivos de la administración que

hay en la calle Alcalá, pero lo más interesante no está allí. Uno de los

rasgos más característicos de la Transición es que se amnistiaron a sí

mismos. Yo fui militante clandestino durante un montón de años. A mí me

hubiera gustado saber qué confidente tenía yo. Yo sabía que había

alguien de mi entorno que pasaba información sobre mí. Si esos archivos

no se hubieran quemado, habría sabido quién fue. Pero siempre me quedaré

con la duda. El GRAPO no fue una invención policial. Lo que si hubo fue

lo que podríamos llamar una instrumentalización del GRAPO. Los

integrantes del GRAPO venían de Galicia y eran claramente unos pringados

a los que manipularon.

¿Infiltró la extrema derecha a alguien en los GRAPO?

No se podía meter a un agente de extrema derecha en un

grupo como aquel. En los movimientos subversivos se puede infiltrar un

agente, pero debe ser alguien que en apariencia sea más radical que los

que ya están dentro. Recuerdo el caso del Lobo, el famoso infiltrado en

ETA. Recuerdo que en aquella época había muchas detenciones y a mí se me

había encargado por el partido que documentara aquellos arrestos. Hoy

lo de ETA parece una leyenda viva, pero las situaciones que se daban

entonces eran para partirse de risa. Al comando en el que estaba

infiltrado el Lobo, después de cometer varios atentados, no se le ocurre

otra genialidad que convocar al infiltrado a una reunión en el Paseo

Rosales de Madrid. Van y le dicen: «Oye, estamos sospechando que tú eres

un confidente», el Lobo va y responde como ofendido: «¿Cómo? ¿Que

sospecháis de mí? Pues a partir de ahora estoy fuera. Vosotros

decidiréis qué vais a hacer conmigo. Yo con esa sospecha no estoy

dispuesto a seguir. Quedo a la espera de vuestra decisión». Esa noche no

quedó ninguno, los detuvieron a todos. La policía se los llevó a todos

ellos a comisaría. Claro. Por gilipollas.

En el reciente libro del

historiador Paul Preston sobre Santiago Carrillo, El zorro Rojo, su

último capítulo lleva el llamativo título de «De enemigo público número

uno a tesoro nacional 1970-2012». Carrillo, en 1974, decía cosas como

que «Juan Carlos es una criatura de Franco…» y que no había más salida

que la República. Entonces decía públicamente que era necesaria la

ruptura democrática. «¿Qué realismo es ese que se imagina el paso de una

dictadura fascista a una democracia sin que medie una verdadera

revolución política?» es otra de sus frases de la época. ¿Cómo cambió

tanto en tan poco tiempo para aceptar la petición de un enviado de Juan

Carlos de Borbón (Nicolás Franco) de mantener la calma cuando se

produjera el «hecho sucesorio» y luego para aceptar la propuesta de

Suárez de renunciar a la bandera y a la República a cambio de la

legalización?

Es una cuestión bastante compleja porque ahí se mezclan,

como en todo, elementos personales. Cuando éramos jóvenes dábamos poca

importancia a los elementos personales y pensábamos que las coyunturas,

las crisis, los contextos, etc… tenían más trascendencia. Vamos a ver:

la legalización del PCE es un acuerdo al que llegan Adolfo Suárez y

Santiago Carrillo solos. Sin el Rey y sin Torcuato. Para entender la

legalización del PCE los elementos personales son fundamentales.

¿Entonces no es cierto que el Rey habló con Ceaucescu, el Presidente de Rumanía, que tenía buena relación con Carrillo?

Eso es verdad, pero había ocurrido mucho antes. Es

verdad que el Rey mandó a Prado y Colón de Carvajal a hablar con

Ceaucescu. Lo que el Rey quería durante todo aquel periodo previo a la

legalización era que el PCE aceptara un cambio de nombre, que se hiciera

la legalización a la griega. En Grecia el partido comunista había

participado en la Guerra Civil y se le dejó luego participar en

política, pero con otro nombre. Algo así como Agrupación Democrática de

Izquierdas. Esa fórmula al Rey le gustaba mucho porque de ese modo,

quitándose de encima la palabra comunista, eliminaba la presión de los

militares. Además a los EE. UU. también le hubiera gustado mucho que se

hiciera así. Es decir: había muchas opiniones que coincidían en que

había que legalizar el Partido Comunista pero sin que fuera el Partido

Comunista. Ahora —treinta y cinco años después—, cuando analizo estos

asuntos, me doy cuenta de la importancia de los aspectos personales.

Carrillo, entonces, cuando vuelve a España, tenía ya una edad, casi

setenta años. Aquel que pasa por delante de él es el último vagón del

último tren. En mi libro Miseria y grandeza del Partido Comunista de

España cuento que Carrillo, al morir Franco, sabe que ese tren se ha

puesto en marcha. Entonces reúne en París a su cúpula, la del PCE en el

exilio —catorce personas— y les dice: « Todos tenéis que volver a

España». Les dice que él también va a volver. Le sugieren un debate,

pero él dice que no hay nada que discutir, que «a volver todos».

Recuerdo que yo tuve que recoger desde dentro de España a muchos de

ellos, modestos funcionarios de la revolución, que venían acojonados.

Treinta o cuarenta años sin pisar España y regresaban con mucho miedo.

Entonces Carrillo fuerza las situaciones. Monta una rueda de prensa en

la calle Atocha de Madrid (noviembre de 1976) con muchos periodistas

presentes. Rueda de prensa con la que busca ser detenido. Quiere que lo

detengan porque si eso no ocurre sabe que va a quedar en ridículo. Si no

lo detienen significa que no es peligroso, que no tiene poder. La

detención es pura parodia. Martin Villa, entonces ministro de Interior

(«de Gobernación» se llamaba entonces al cargo), le ofrece un pasaporte

para volver a París. Carrillo se niega y, claro, lo meten en la cárcel.

Pero no pasa fin de año en la cárcel. Entonces viene la negociación con

Suárez.

La negociación se tuvo que realizar en el más absoluto

secreto. El Rey no se podía enterar porque estaba en contra de la

legalización tal y como se hizo. No solo era contrario el Rey, sino todo

el gobierno y por supuesto los militares.

Y Torcuato Fernández Miranda también era contrario a la legalización, ¿no?

Lo de Torcuato es curioso. Torcuato —me lo dice a mí en

las conversaciones que mantuvimos para la biografía de Suárez— era

partidario de la legalización del Partido Comunista, pero a su ritmo. Y

quiere ser él el que se entreviste con Carrillo en Madrid. Le sentó mal

que Suárez se le adelantara. Su argumento era que un presidente del

Gobierno no debe encontrarse con un dirigente de un partido ilegal, pero

que él sí hubiera podido hacerlo. Entonces él era el presidente de las

Cortes, con lo que opino que su argumento era bastante débil, pues él

también era el representante de una institución del Estado. De ahí el

cabreo de Torcuato cuando se entera de la reunión secreta de Suárez con

Carrillo. Aquí entra José Mario Armero como intermediario entre Suárez y

Carrillo. José Mario Armero era un informador de los Estados Unidos.

Se dijo que José Mario Armero era un agente de la CIA.

No. Un simple agente de la CIA puede ser un pringado.

José Mario Armero era alguien más importante, informaba directamente al

Departamento de Estado de los Estados unidos.

Vernon Walters fue entre 1972 y

1976 director adjunto de la CIA y llegó a entrevistarse con Franco.

¿Tuvo Armero relación con él?

Claro. José Mario Armero era amigo de Vernon Walters.

Armero es el que monta el encuentro de Carrillo y Suárez. Y visto desde

hoy podríamos decir que fue como una reunión de Anna Magnani con Sophia

Loren. Dos actrices soberbias, dos vedettes. La conversación duró muchas

horas. Me contó José Mario Armero que tuvo que mandar a su mujer a

comprar algo para que comieran porque la cosa se alargaba. Ellos estaban

a lo suyo, contándose su vida, sus batallas. Amor a primera vista.

Parece ser que Suárez, en aquella

primera reunión, ejercitando su capacidad de seducción, le dice a

Carrillo: «En España hay dos políticos: usted y yo».

Hay que decir que pasaron al tuteo a la primera de

cambio. Allí nació una amistad. El pacto fue muy sencillo. Carrillo le

dijo a Suárez que no podía cambiar el nombre del partido, pero que si le

legalizaba el PCE, podía aceptar la monarquía y la bandera y

comprometerse a controlarle cualquier movilización o revuelta callejera.

Fíjate si Carrillo cumplió lo pactado con Suárez que recuerdo un mitin

del PCE en la plaza de toros de Las Ventas, durante los primeros años de

la democracia, en que a unos chicos se les ocurrió sacar una bandera

republicana. Pues llegó la seguridad del propio PCE y los forró a

hostias. Había órdenes estrictas.

¿Y es verdad eso de que Carrillo

llegó a decir al resto del Comité Central del PCE que no les podía

contar lo que había hablado con Suárez porque era secreto de Estado?

Sí, eso es así. Pero no era la primera vez que actuaba

de ese modo. Carrillo le cuenta la reunión con Suárez solo a dos

militantes. Pero se la cuenta a su manera. Carrillo, veinticuatro horas

después de hablar con Suárez, convocó al Comité Central y les comunicó

los cambios (bandera, monarquía…). Aquello fue una demostración

impresionante de poder para Suárez. Carrillo estaba cambiando cincuenta

años de historia del PCE en un día. Con el miedo que se tenía a los

comunistas, Suárez quedó encantado al ver cómo Carrillo manejaba

aquello. Carrillo liquidó en aquel momento el partido, claro, pero eso a

Suárez le importaba un comino. Suárez y Carrillo pactaron hasta las

fechas. Buscaron una fecha idónea, la Semana Santa. Y en ese día

pactado, Suárez hace exactamente lo mismo que Carrillo: no se lo

comunican a nadie. Suárez solo avisa, pero sin desvelar de qué. Pide que

el viernes por la noche haya alguien de guardia en información para que

todos los medios de comunicación puedan recibir una noticia por si

acaso ocurre algo. A Martín Villa, como ministro de interior, se lo

cuenta una hora antes. No consulta con nadie. Hace lo mismo que

Carrillo.

El Rey se pilló un cabreo monumental. Porque tampoco

sabía nada. A partir de ese momento comienza la caída de Adolfo Suárez.

Fernández Miranda tampoco tenía ni idea. Y tres años después, cuando me

entrevistaba con él para el libro de Suárez, me hizo gracia que,

argumentando a favor de que debía haber sido él quién se entrevistase

con Carrillo, utilizase además el hecho de que Carrillo y él eran de

Gijón. Como si fuera importante para el éxito de la negociación el que

los dos fueran de la misma ciudad. Es curiosa la ingenuidad que a veces

muestran las personas más inteligentes y calculadoras.

En la página cuatrocientos ochenta

de las memorias de Teodulfo Lagunero (Umbriel) cuenta que él concertaba

los contactos de Carrillo con políticos del franquismo. Fue Lagunero

quien le presentó a José Mario Armero en París. Carrillo le pidió a

Lagunero que en un viaje a Londres contactara con Fraga Iribarne, que

entonces era embajador allí (lo fue en el periodo 73-75). Parece ser que

Fernando Morán, que luego fue ministro de exteriores con Felipe

González y entonces era cónsul en la misma embajada de Londres, le quitó

la idea de la cabeza. Le dijo que Fraga quería ser quien liderase

—dentro del respeto a las ideas franquistas— el proceso «democratizador»

después de Franco y que no estaría interesado en ver a Carrillo. ¿Sería

este un buen ejemplo del poco interés que los líderes del franquismo

reformista tenían entonces, al principio, de escuchar a los líderes de

la oposición demócrata?

Yo del inefable Lagunero me lo tomaría todo entre

comillas. El papel de Lagunero fue absolutamente residual. No fue él

quien puso en contacto a Carrillo con José Mario Armero. Si este último

se entera de que el primero lo fue contando, se levanta de la tumba y lo

mata. Lagunero era un señor del sur que ganó mucho dinero. Carrillo lo

utilizó para la intendencia. La casa donde veraneaba Lagunero en Cannes

era un sitio idóneo para celebrar reuniones al más alto nivel. Lagunero,

políticamente hablando, no hace absolutamente nada más que servir de

palanganero. Fraga no quiso ver a Carrillo porque le daba miedo. Pero,

mucho antes, en el periodo de Arias Navarro como presidente del

Gobierno, se celebró una reunión entre la gente de Fraga y algunos

representantes del PCE. Se celebra esa reunión en la librería Turner, en

la calle Génova. Representando al PCE acuden Armando López Salinas y

otro que no recuerdo. Y por parte de lo que empezaba a ser Alianza

Popular estuvo presente Pérez Escolar entre otros.

En referencia a Fernando Morán hay que decir que el que

quería ser la gran figura era él mismo. La ambición de Fernando Morán

era ilimitada.

Y el problema de Fraga era el concepto tan alto que

tenía de sí mismo. Igual que Suárez tenía un concepto muy pobre de su

persona, Fraga era lo contrario. Fraga era Fraga. Yo nunca conseguí

hablar con Fraga sobre Suárez. No quería. Suárez (como presidente de

Gobierno) era una humillación para Fraga. Que no lo hubieran escogido a

él y sí a Suárez —al que despreciaba intelectual y profesionalmente— era

algo que no podía soportar.

[En un momento de la entrevista Gregorio Morán apunta un

nombre en mayúsculas sobre una servilleta. Pasada casi una hora

interrumpe al entrevistador].

Hace un rato he apuntado un nombre que me parece clave para entender la Transición. Me refiero a Navalón, Antonio Navalón.

¿Por qué le parece que Antonio Navalón es un personaje clave de la Transición?

Yo tengo el único libro que escribió Antonio Navalón de

verdad. Me refiero al primero, que es una especie de homenaje a Suárez

publicado cuando es presidente. Es un libro alucinante. Debió vender

tres ejemplares y uno de ellos es el que tengo en casa. Navalón es clave

porque estuvo en todo. Estuvo primero con Suárez. Es luego el hombre

clave de Boyer en la liquidación de Rumasa. Además —tome nota— trabajaba

para Ruiz Mateos cuando aquello se produce. Es pieza clave de aquella

expropiación. Navalón entra luego como subsecretario en el BOE cuando

Solchaga es ministro de Economía. Es el hombre de Mario Conde en algunos

asuntos muy polémicos. Ahora es el representante del grupo PRISA en

México. Y lo último que ha descubierto es que es judío. Lo que le

faltaba a Navalón acaba de ocurrir: ¡ahora ha descubierto que es judío!

La verdad es que Navalón es un apellido judío. Resulta que su hermano es

un rabino influyente en la comunidad judía de Nueva York. Navalón ha

estado en todo: la UCD, el PSOE, el PP. Navalón es puro sistema.

En 1984, en Toledo, en un lugar

llamado San Juan de la Penitencia y promovido por la Fundación José

Ortega y Gasset, la clase política y algunos historiadores se reunieron

para definir —según dices en un artículo— cómo debía pasar a la historia

la Transición. En 2007 se funda la Asociación para la defensa de la

Transición que comienza presidiendo el teniente general Andrés

Casinello. Los firmantes de la escritura fundacional son Andrés

Cassinello, Rafael Ansón, Aurelio Delgado, Ignacio García López, José

Luis Graullera, Ernesto Jiménez Astorga, Eduardo Navarro y Manuel Ortiz,

los más cercanos a Suárez. En 2000 (veinticinco aniversario), el

congreso concedió cuatrocientos millones de pesetas y se creó una

comisión para estudiar históricamente la Transición. ¿Por qué hace falta

defender tanto la Transición?

Hombre, porque la Transición fue un negocio fabuloso. Lo

que pasa ahora es que la empresa ha quebrado, pero entonces fue un gran

negocio. La Transición es una operación que se realiza entre muy pocas

personas. Y todos ganan. Unos ganan más que otros, pero todos ganan.

Ganan todos los que participaron, no me refiero a la población. Y ganan

mucho. Por ejemplo Carrillo. En sus últimos años Carrillo parece un

senador romano. La gente iba a verle como si fuera a ver a san Pablo.

Todos se quedaban admirados ante él: «qué señor, qué bien se expresa,

que humildad, que sencillez». Eso exclamaban al verlo. Cuando en los

últimos años veía a Carrillo se me revolvían las tripas. Ver a un señor

que conoces muy bien, que sabes que es capaz de lo peor y verlo

convertido en un abuelo encantador. Pues imagínese lo que pasaba por mi

cabeza.

¿Por qué siempre que se ha

intentado debatir sobre la Transición a lo largo de estos años se ha

acabado en los insultos? Por ejemplo Javier Tusell y Javier Pradera

contra Viçenc Navarro en El País y en Claves de la Razón Práctica en

2010. O Fernando Savater en su artículo «¿El final de la cordura?» de 3

de noviembre de 2008, en El País, donde termina escribiendo: «Ahora veo

derribar la cárcel de Carabanchel, en la que hace cuarenta años pasé una

breve y no diré que feliz temporada. La despido sin tanta nostalgia

como muestran por ella los que no la conocieron por dentro. Y así me

gustaría ver irse también al olvido a los hunos y los otros, como diría

don Miguel, a quienes no olvidan porque su memoria viene de la ideología

y no de la experiencia. Son el peor cáncer de la España actual, la de

la crisis, el paro y la hostilidad centrífuga».

Esto se debe a su propia mala conciencia. Yo ahora

publicaré un libro, un folleto de unas ochocientas páginas o cosa así,

en el cual cuento la Transición exclusivamente desde el punto de vista

de los intelectuales. Es un libro que abarca desde el 62 hasta el 96.

Ahí aparecerán muchas de estas manifestaciones. Todos estos eran más que

radicales al comienzo y durante la Transición. Es el golpe de estado

del 23 de febrero de 1981 lo que los conmociona y los convierte a todos

en simpatizantes del PSOE. No se quiere revisar ese periodo histórico,

lo que se llamaría el tardofranquismo, los últimos años de Franco y los

primeros de la democracia, porque las cosas que se dijeron eran una

bestialidad. Bestialidad en el sentido de que, por ejemplo, había

algunos que eran partidarios de la lucha armada. Todo eso hasta que

llega el 23-F. Después del golpe se les baja la adrenalina, todos se

acojonan e ingresan en masa en el PSOE. Pero es que revisar la

Transición, para muchos, es revisar su propia vida. Ahí tienes a Martín

Villa. Acaba de entrar en la Real Academia de Ciencias Morales y

Políticas un tipo que es un fascista.

De ese asunto quería yo también

preguntarle. El discurso de entrada de Rodolfo Martín Villa en la citada

Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, que fue pronunciado el

26 de noviembre de 2013, y que se puede leer en internet , tuvo como

título «Claves de la Transición, El cambio de la sociedad, la reforma en

la política y la reconciliación entre los españoles». En ese discurso

utiliza Martín Villa un párrafo del libro de Raymond Carr y Juan Pablo

Fusi, España, de la dictadura a la democracia, para definirse a él mismo

y a los que como él trajeron la democracia: «El factor generacional fue

un componente decididamente importante del aperturismo. Se trataba de

jóvenes procedentes del falangismo universitario, de la ACNP, o del

monarquismo, nacidos hacia 1930-1940 y que por tanto no habían luchado

en la Guerra Civil… Era una generación liberal, dialogante y europeísta,

convencida de que la nueva y modernizada sociedad española de los

sesenta exigía un sistema político igualmente moderno y nuevo

equiparable a las democracias occidentales. Esto no era obstáculo para

que muchos de ellos ocupasen cargos públicos, aceptasen la legalidad del

sistema y, en suma, asumiesen las responsabilidades que se derivaban de

su integración política en el Régimen. Creían en la reforma desde

dentro, no en la revolución desde fuera». ¿Qué opina de esto?

Esto es un olvido absoluto de un fascista medular. Me

afecta a las neuronas. Si eso es así, si ellos eran demócratas ya en el

franquismo, entonces los demás, los que vivíamos en la clandestinidad,

éramos gilipollas integrales. Porque según eso lo que teníamos que haber

hecho era hacernos de Falange y esperar. Claro. Es que esto que dice

Martín Villa es una auténtica ofensa generacional. Porque es verdad que

les salió bien y por eso pueden seguir escribiendo estas cosas. Pero

esto sigue siendo una mentira absoluta y escandalosa.

¿Les salió bien? No todo el mundo

está de acuerdo en que les saliera bien la Transición. En el año 1991 se

emitió un debate especial en el programa La Clave (dirigido por el

periodista José Luis Balbín) que entonces se podía ver en Antena 3. Se

tituló «500 claves de la transición» y en él se contiene una muy valiosa

intervención de Antonio García Trevijano, que a la afirmación de José

Mario Armero en el sentido de que en España sí hay democracia, argumenta

que en España lo que hay son libertades pero no una democracia

auténtica y completa. Apoya su afirmación en dos realidades: primero, el

elector (por haber en España un sistema electoral proporcional en lugar

de mayoritario) no elige realmente al representante que él quiere. «El

sistema proporcional termina inevitablemente en el gobierno de una

oligarquía» dice García Trevijano. Y segundo porque «igual que con

Franco, hay un solo poder, que es el ejecutivo, que es el que manda

sobre el judicial y el legislativo». Concluye García Trevijano

manifestando que «la Transición fue un pacto y de algo así solo puede

derivar corrupción».

Les ha salido bien a los que les ha salido bien. Les ha

salido bien a los bancos y a aquellos que capitanearon la Transición.

Incluso a aquellos que tenían serias dudas de que la Transición fuera a

funcionar y temían por sus intereses. A esos les salió que ni bordado.

Fue la operación perfecta. El PSOE de la primera etapa, por ejemplo.

¿Cómo Solchaga no va a decir que la Transición fue modélica? Si cuando

yo lo conocí era asesor de la UGT en Bilbao donde ganaba una mierda de

dinero y ahora es multimillonario. Les ha salido como Dios. Lo que

ocurre ahora con la infanta y con Urdangarin es una herencia de la

Transición. En el comienzo de la Transición hubo cosas como estas, pero

no se sabían. Vamos, las sabían solo los que las sabían, punto.

Se publica en 2013 La Transición

contada a nuestros padres de Juan Carlos Monedero (Editorial Catarata).

Según Monedero, la corrupción que sufrimos en España viene de la

Transición porque seguimos teniendo una sociedad franquista. No hemos

tenido el «antifascismo» que según Monedero «es una reclamación radical

del republicanismo democrático caracterizado por virtudes públicas que

hacen, por ejemplo, que los políticos dimitan cuando se ven inmersos en

casos de corrupción». Según Monedero ese antifascismo opera en Alemania,

pero no en Italia y en España ¿Está de acuerdo con esa visión de la

Transición?

Si, si, por supuesto. En Alemania hay una expresión

acerca del nazismo que generó mucha polémica: «El pasado que no quiere

pasar». Aquí, el pasado, no es que no quiera pasar, es que ni ha pasado.

Se ha borrado incluso de la historia. Se ha quemado.

El Revolucionario, el diario hispano global de crítica del presente

Comentarios